Download Lernkarte Juvenile Papillomatose

Kategorie-Archiv: Uncategorized

Juvenile Papillomatose

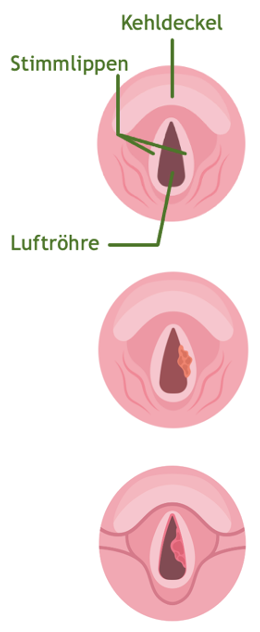

Die juvenile Papillomatose, auch bekannt als rezidivierende respiratorische Papillomatose (RRP), ist eine seltene, aber schwerwiegende Erkrankung, die vorwiegend Kinder betrifft und durch das Humane Papillomavirus (HPV) verursacht wird, insbesondere durch die Typen 6 und 11. Diese Krankheit ist durch das Wachstum von Papillomen in den Atemwegen gekennzeichnet.

Papillome sind gutartige (nicht-krebsartige) Wucherungen, die durch eine Infektion mit HPV entstehen. Obwohl diese Wucherungen gutartig sind, können sie erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere wenn sie die Atemwege blockieren.

Bei der juvenilen Papillomatose wird das Virus meist während der Geburt von der infizierten Mutter auf das Neugeborene übertragen. Dies geschieht, wenn das Baby den Geburtskanal passiert und mit infizierten Zellen in Kontakt kommt.

Die Symptome der juvenilen Papillomatose können variieren, aber die häufigsten Anzeichen sind Heiserkeit oder eine veränderte Stimme, Atembeschwerden, häufiger Husten, Atemnot.

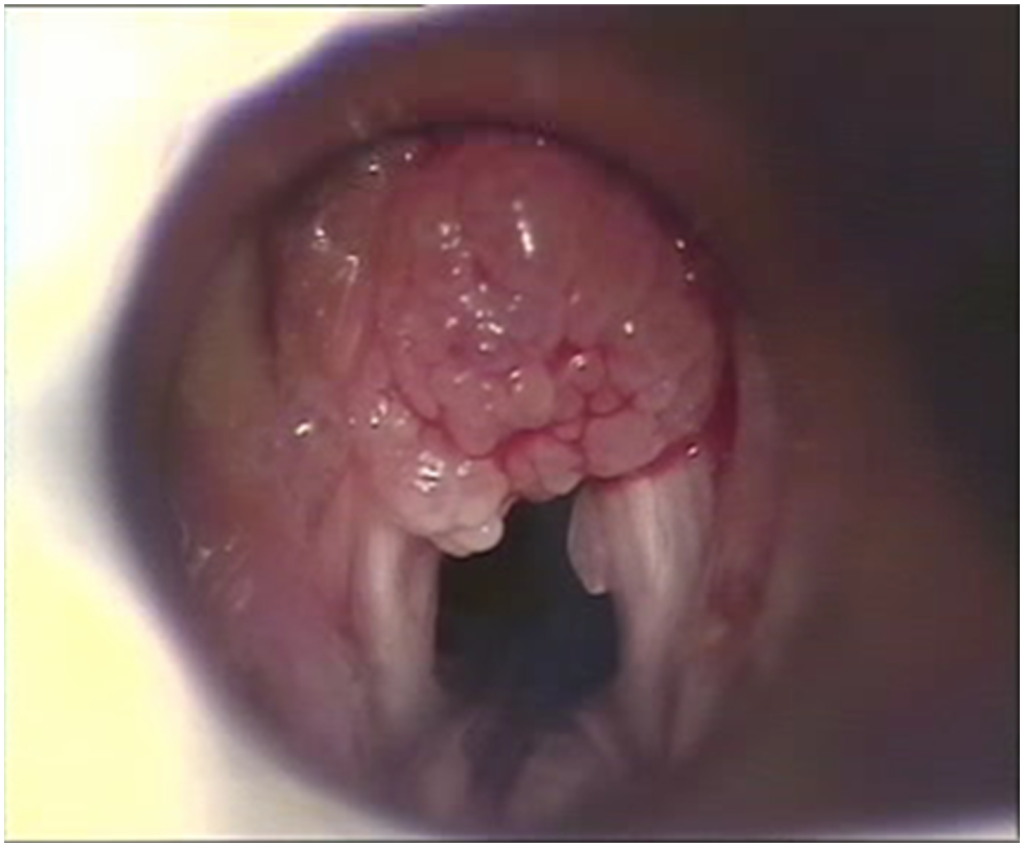

bei einem Kind mit RRP.

Quelle: Qing-Yi Wei, 2014, CC BY 4.0,

Online: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0099114.

Die langfristigen Folgen der juvenilen Papillomatose können erheblich sein und umfassen:

- Atemwegsblockaden: Wiederkehrende Papillome können die Atemwege blockieren, was zu chronischen Atembeschwerden und sogar zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann.

- Chronische Atembeschwerden: Kinder mit dieser Erkrankung können anhaltende Atemprobleme haben, die ihre Lebensqualität beeinträchtigen.

- Stimmprobleme: Da die Papillome häufig die Stimmbänder betreffen, können Stimmprobleme von Heiserkeit bis zu signifikantem Stimmverlust auftreten.

- Entwicklung von malignen Tumoren: Obwohl selten, besteht ein geringes Risiko, dass sich die gutartigen Papillome in bösartige (krebsartige) Tumoren verwandeln.

Die effektivste Präventionsmaßnahme gegen die juvenile Papillomatose ist die HPV-Impfung. Die HPV-Impfung ist in vielen Ländern für junge Frauen und zunehmend auch für junge Männer verfügbar und schützt gegen die häufigsten HPV-Typen, die Genitalwarzen und bestimmte Krebsarten verursachen. Durch die Impfung wird das Risiko einer HPV-Infektion erheblich reduziert, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Virus von Mutter zu Kind während der Geburt verringert.

Videoempfehlung: In diesem bewegenden Video sehen Sie die Geschichte eines 5-jährigen Jungen mit juveniler Papillomatose. Es zeigt die Herausforderungen seiner heiseren Stimme und die Schwierigkeiten, die durch die Krankheit verursacht werden, sowie den Ablauf einer Operation zur Entfernung der Papillome aus seinen Atemwegen:

https://www.youtube.com/watch?v=8pmgtqw_6VY&rco=1

Lernmaterial:

Quellen:

Huebner, J.; Schützenberger, A.; Traxdorf, M.; et al.: Juvenile Larynxpapillomatose (2022). Online: https://www.springermedizin.de/humane-papillomviren/larynxpapillomatose/juvenile-larynxpapillomatose/23182790 Letzter Aufruf: 24.07.2024.

Udayan, K.: Rezidivierende respiratorische Papillomatose (2022). Online: https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/gesundheitsprobleme-von-kindern/erkrankungen-von-hals,-nase-und-ohren-bei-kindern/rezidivierende-respiratorische-papillomatose Letzter Aufruf: 24.07.2024.

Abb. 1: Omland T, Lie KA, Akre H, Sandlie LE, Jebsen P, et al. (2014) Recurrent Respiratory Papillomatosis: HPV Genotypes and Risk of High-Grade Laryngeal Neoplasia. PLoS ONE 9(6): e99114. doi:10.1371/journal.pone.0099114; used under Creative Commons Attribution License. Online: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0099114 Letzter Aufruf: 09.07.2024.

HPV-Foliensatz

Die folgende Präsentation beleuchtet die wichtigsten Aspekte von HPV. Sie wurde sorgfältig erstellt, um einen klaren und verständlichen Überblick über HPV geben zu können und richtet sich sowohl an Lehrkräfte, die dieses wichtige Thema im Unterricht behandeln möchten, als auch an Schüler/innen und Eltern, die sich über HPV informieren wollen.

Was Sie erwartet:

- Was ist HPV?: Grundlegende Informationen über das Virus und seine Typen.

- Übertragungswege: Wie HPV verbreitet wird und wer am meisten gefährdet ist.

- Symptome und Risiken: Welche gesundheitlichen Probleme HPV verursachen kann, einschließlich Genitalwarzen und verschiedene Krebsarten.

- Juvenile Papillomatose: Eine spezielle Form der HPV-Infektion bei Kindern, ihre Symptome, Behandlung und Prävention.

- Prävention und Behandlung: Möglichkeiten, sich gegen HPV zu schützen, einschließlich der Bedeutung der HPV-Impfung.

Analkrebs

Ein Überblick über Ursachen, Prävention und Behandlung

Analkrebs, obwohl weniger häufig als andere Krebsarten, hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen, insbesondere aufgrund seiner Verbindung zum Humanen Papillomavirus (HPV). Dieser Beitrag erörtert den Zusammenhang zwischen HPV und Analkrebs, die Symptome, diagnostischen Verfahren sowie aktuelle Präventions- und Behandlungsmethoden.

HPV als Risikofaktor für Analkrebs

HPV wird als Hauptursache für die Mehrheit der Analkrebsfälle angesehen. Besonders die Hochrisiko-HPV-Typen, wie HPV 16 und HPV 18, sind mit einem erhöhten Risiko für Analkrebs verbunden. Die Übertragung von HPV erfolgt hauptsächlich durch sexuellen Kontakt, was die Bedeutung von Schutzmaßnahmen gegen sexuell übertragbare Infektionen unterstreicht.

Symptome und Früherkennung

Analkrebs kann sich durch eine Reihe von Symptomen manifestieren, darunter:

- Anormale Blutungen aus dem Anus oder Rektum

- Schmerzen und Druck im Analbereich

- Knoten oder Wucherungen am oder im Anus

- Juckreiz oder Veränderungen der Stuhlgewohnheiten

Die Früherkennung ist entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen und das Bewusstsein für die genannten Symptome können dazu beitragen, die Krankheit in einem frühen Stadium zu identifizieren.

Präventionsstrategien

Die HPV-Impfung ist eine effektive Maßnahme zur Prävention von Analkrebs, da sie vor den HPV-Typen schützt, die diesen Krebs am häufigsten verursachen. Die Impfung wird sowohl für Jungen als auch für Mädchen empfohlen und ist besonders wirksam, wenn sie vor dem ersten sexuellen Kontakt verabreicht wird.

Moderne Behandlungsoptionen

Die Behandlung von Analkrebs hängt vom Stadium der Erkrankung ab und kann chirurgische Eingriffe, Strahlentherapie oder Chemotherapie umfassen. In den frühen Stadien kann oft eine Kombination aus Radio- und Chemotherapie ausreichend sein, während in fortgeschrittenen Stadien umfangreichere chirurgische Eingriffe notwendig werden können. Die Forschung konzentriert sich zunehmend auf zielgerichtete Therapien und Immuntherapien, die das Potenzial haben, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Nebenwirkungen zu minimieren.

Fazit

Analkrebs, eng verbunden mit HPV, stellt eine ernste gesundheitliche Herausforderung dar. Präventive Maßnahmen wie die HPV-Impfung und das Bewusstsein für Risikofaktoren und Symptome sind entscheidend für die Reduzierung der Inzidenz dieser Krankheit. Fortschritte in der medizinischen Forschung und Behandlung bieten Hoffnung auf bessere Ergebnisse für Betroffene. Die regelmäßige Vorsorge und Aufklärung über HPV und Analkrebs sind wesentlich, um das Bewusstsein und das Verständnis für diese Krankheit zu verbessern und letztlich Leben zu retten.

Quellen

CDC: Cancers Linked With HPV Each Year (2023). Online: https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html, letzter Aufruf: 20.06.2024.

Deutsche Krebsgesellschaft: Gegen HPV impfen, Analkrebs vorbeugen (2023). Online: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/aktuelle-themen/news/gegen-hpv-impfen-analkrebs-vorbeugen.html, letzter Aufruf: 20.06.2024.

Abb.: Wikipedia: Anal cancer. A squamous cell carcinoma of the anus visible (2012).Lizenz: CC BY 3.0 Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Anal_cancer#/media/File:Squamous_cell_carcinoma_of_anal_rim_01.jpg, letzter Aufruf: 20.06.2024.

Oropharynxkarzinom (Rachenkrebs)

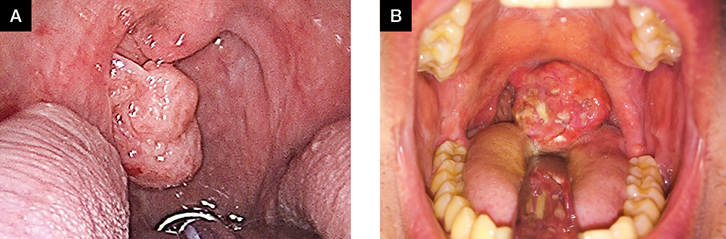

B: Ein weiterer großer Tonsillenklumpen ist zu sehen, der die Rückseite des Halses eines 30-jährigen Mannes blockiert. Beide Tonsillenklumpen wurden biopsiert und als krebsartig befunden, verursacht durch eine HPV-Infektion.

Oropharynxkarzinome, eine Form von Krebs, die Teile des Halses und des Rachenbereichs betrifft, haben in den letzten Jahrzehnten zunehmende Aufmerksamkeit erlangt. Besonders bedeutsam ist der Zusammenhang zwischen dem Humanen Papillomavirus (HPV) und der Entwicklung dieser Krebsart. Dieser Beitrag beleuchtet die Rolle von HPV bei Oropharynxkarzinomen, die Implikationen für Screening und Prävention sowie moderne Behandlungsstrategien.

HPV als Risikofaktor

Das Humane Papillomavirus ist bekannt für seine Rolle bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, doch seine Verbindung zu Oropharynxkarzinomen, insbesondere dem Krebs des Tonsillenbereichs und der Zungenbasis, wird zunehmend erkannt. Studien zeigen, dass HPV, vor allem der Hochrisiko-Typ HPV 16, für einen signifikanten Anteil der Fälle von Oropharynxkarzinomen in entwickelten Ländern verantwortlich ist. Die Infektion führt zu Veränderungen auf zellulärer Ebene, die über Jahre hinweg in Krebs münden können.

Symptome und Diagnose

Oropharynxkarzinome manifestieren sich häufig durch Symptome wie anhaltende Halsschmerzen, Schwierigkeiten beim Schlucken, unerklärlicher Gewichtsverlust, und in einigen Fällen, sichtbare Wucherungen im Rachenbereich. Die Diagnose erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus bildgebenden Verfahren, wie MRI oder CT, und einer Biopsie der betroffenen Gewebe.

Prävention und Bedeutung der HPV-Impfung

Angesichts der Rolle von HPV bei der Entstehung von Oropharynxkarzinomen ist die HPV-Impfung eine entscheidende präventive Maßnahme. Die Impfung, die ursprünglich zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs eingeführt wurde, zeigt auch eine hohe Wirksamkeit in der Prävention von HPV-assoziierten Oropharynxkarzinomen. Die Impfung wird für Jungen und Mädchen empfohlen, idealerweise vor dem Beginn der sexuellen Aktivität, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

Moderne Behandlungsansätze

Die Behandlung von HPV-assoziierten Oropharynxkarzinomen kann chirurgische Eingriffe, Strahlentherapie und Chemotherapie umfassen, oft in kombinierter Form, abhängig vom Stadium und der Ausbreitung des Krebses. Aktuelle Forschungen konzentrieren sich auf zielgerichtete Therapien und Immuntherapien, die das Potential haben, die Prognose und Lebensqualität der Betroffenen signifikant zu verbessern. Besonders vielversprechend ist die Immuntherapie, die darauf abzielt, das eigene Immunsystem des Körpers zu aktivieren, um die Krebszellen effektiv zu bekämpfen.

Fazit

Das Verständnis der Verbindung zwischen HPV und Oropharynxkarzinomen hat die Ansätze zur Prävention, Diagnose und Behandlung dieser Krebsart grundlegend verändert. Die HPV-Impfung spielt eine zentrale Rolle in der Prävention und sollte zusammen mit regelmäßigen medizinischen Untersuchungen als Teil einer umfassenden Gesundheitsstrategie angesehen werden. Während die Behandlung von Oropharynxkarzinomen weiterhin Herausforderungen birgt, bieten die Fortschritte in der medizinischen Forschung neue Hoffnung für effektivere und weniger belastende Therapien.

Quellen

CDC: HPV and Oropharyngeal Cancer (2023). Online: https://www.cdc.gov/cancer/hpv/oropharyngeal-cancer.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/hpv_oropharyngeal.html Letzter Aufruf: 18.06.2024.

Deutsches Ärzteblatt: Oropharynxkarzinome: Wenn humane Papillomviren die Tumorauslöser sind (2018). Online: https://www.aerzteblatt.de/archiv/203112/Oropharynxkarzinome-Wenn-humane-Papillomviren-die-Tumorausloeser-sind Letzter Aufruf: 18.06.2024.

Abb.: Dr. Anabelle Leong: Online: https://www.drannabelle.com/blog/hpv-and-throat-cancers-what-do-i-look-out-for/, letzter Aufruf: 20.06.2024.

Einfluss auf weibliche Reproduktionsgesundheit und Schwangerschaftsrisiken

Dysplasien, Konisationen und das Risiko für Fehl- und Frühgeburten

Das Humane Papillomavirus (HPV) ist bekannt für seine Rolle bei der Entstehung von Genitalwarzen und verschiedenen Krebsarten, insbesondere dem Gebärmutterhalskrebs. Weniger bekannt, aber ebenso bedeutend, ist der Einfluss von HPV auf die reproduktive Gesundheit von Frauen, insbesondere durch zervikale Dysplasien, die Behandlung mittels Konisation und die daraus resultierenden Risiken für Schwangerschaftskomplikationen wie Fehl- und Frühgeburten.

HPV und zervikale Dysplasien

Zervikale Dysplasien sind präkanzeröse Veränderungen am Gebärmutterhals, die durch bestimmte hochriskante Typen des Humanen Papillomavirus (HPV) verursacht werden können. Diese Veränderungen werden oft bei Routine-Pap-Tests entdeckt, einem Screeningverfahren, das darauf abzielt, zelluläre Anomalien am Gebärmutterhals zu identifizieren. Dysplasien werden typischerweise in drei Grade unterteilt – leicht, mäßig und schwer –, die das Ausmaß der abnormalen Zellveränderungen beschreiben.

Konisation: Ein chirurgischer Eingriff mit Doppelfunktion

Wenn hochgradige Dysplasien diagnostiziert werden, ist oft eine Konisation erforderlich. Dieser Eingriff, bei dem ein kegelförmiges Stück des Gewebes vom Gebärmutterhals entfernt wird, dient sowohl diagnostischen als auch therapeutischen Zwecken. Durch die Entfernung des betroffenen Gewebes kann eine genauere histologische Untersuchung erfolgen, und es wird gleichzeitig versucht, die präkanzerösen Zellen vollständig zu eliminieren, um die Entwicklung von Gebärmutterhalskrebs zu verhindern.

Risiken der Konisation: Fehlgeburten und Frühgeburten

Obwohl die Konisation ein lebensrettender Eingriff sein kann, ist sie nicht ohne Risiken. Studien haben gezeigt, dass Frauen, die eine Konisation unterzogen haben, ein erhöhtes Risiko für spätere Schwangerschaftskomplikationen wie Fehl- und Frühgeburten aufweisen. Dies wird oft mit den durch den Eingriff verursachten physikalischen Veränderungen am Gebärmutterhals in Verbindung gebracht, die dessen Funktion während der Schwangerschaft beeinträchtigen können.

Prävention: Die Rolle der HPV-Impfung

Die Prävention von HPV-bedingten Erkrankungen durch Impfung ist von entscheidender Bedeutung. Die HPV-Impfung, die am besten vor dem ersten sexuellen Kontakt verabreicht wird, kann vor den Hochrisiko-HPV-Typen schützen, die für die meisten Fälle von zervikalen Dysplasien und Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind. Durch die Reduzierung der HPV-Infektionen verringert sich auch das Risiko für Dysplasien, notwendige Konisationen und damit verbundene Schwangerschaftskomplikationen.

Fazit

Die Aufklärung über HPV und die damit verbundenen Risiken für die reproduktive Gesundheit ist entscheidend. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, die Nutzung von Barrieremethoden wie Kondomen und insbesondere die HPV-Impfung sind wichtige Maßnahmen, um das Risiko von schwerwiegenden HPV-bedingten Erkrankungen und deren Folgen zu minimieren.

Quellen:

Kyrgiou, M., Athanasiou, A., Paraskevaidi, M., et al.: Adverse obstetric outcomes after local treatment for cervical preinvasive and early invasive disease according to cone depth: systematic review and meta-analysis. BMJ. (2016). doi: 10.1136/bmj.i3633.

Niyibizi, J., Mayrand, MH., Audibert, F. et al: HERITAGE Study Group. Association Between Human Papillomavirus Infection Among Pregnant Women and Preterm Birth (2021). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.25308.

WHO: Cervical cancer (2024). Online: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer Letzter Aufruf: 18.06.2024.

Feigwarzen

Feigwarzen, medizinisch auch als Kondylome bezeichnet, sind eine Form von Hautwucherungen im Genital- oder Analbereich, die durch bestimmte Typen des Humanen Papillomvirus (HPV) verursacht werden. Sie zählen zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen.

Einige dieser Viren verursachen Feigwarzen, andere sind maßgeblich an der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs und Analkrebs beteiligt. Eine Behandlung ist möglich, aber unter Umständen langwierig.

Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch sexuellen Kontakt. HPV kann jedoch auch durch Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen werden, und die Infektion kann sich entwickeln, ohne dass sofort Symptome auftreten.

Symptome

- Kleine, fleischige Wucherungen, Klumpen oder Hautveränderungen im Genitalbereich

- Juckreiz oder Unbehagen im betroffenen Bereich

- Selten: Schmerzen oder Blutungen

Vorbeugung und Impfung

- HPV-Impfung: Schützt vor den häufigsten HPV-Typen, die Feigwarzen und andere HPV-bedingte Erkrankungen verursachen.

- Verwendung von Barrieremethoden wie Kondomen während des Geschlechtsverkehrs kann das Risiko einer HPV-Übertragung reduzieren, bietet jedoch keinen vollständigen Schutz.

Es gibt derzeit keine Behandlung, die direkt gegen die Viren wirkt, die Feigwarzen verursachen. Daher ist es ratsam, regelmäßige Untersuchungen durchzuführen, um Feigwarzen oder potenzielle Krebsvorstufen frühzeitig zu erkennen.

Obwohl Feigwarzen auf verschiedene Weisen behandelt werden können, garantiert keine Methode eine vollständige Entfernung oder einen dauerhaft warzenfreien Zustand. Selbst nach einer anfänglich erfolgreichen Behandlung können die Warzen erneut auftreten.

Die Wahl der Behandlungsmethode hängt von Faktoren wie der Anzahl, Größe und Lage der Warzen ab.

Es ist wichtig, regelmäßige Screenings durchzuführen und bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufzusuchen.

Selbst wenn Feigwarzen entfernt werden, bleibt das Virus im Körper, und es kann zu erneuten Ausbrüchen kommen.

Lernmaterial:

Quellen

Deutsche Aidshilfe: Feigwarzen / HPV (o.J.). Online: https://www.aidshilfe.de/feigwarzen-hpv#das-wichtigste-ber-hpv-und-feigwarzen Aufruf am 31.05.24.

Abb. 1: Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Stark ausgeprägter Feigwarzenbefall in der Vulva (1973). Gemeinfrei. Online:https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=16734 Aufruf am 06.06.24.

Abb. 2: Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Stark ausgeprägter Feigwarzenbefall am Penis (1976). Gemeinfrei. Online: https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=16412 Aufruf am 06.06.2024.

Bildungsprojekt: Name?

Unser Bildungsprojekt ist speziell darauf ausgelegt, sowohl Lehrkräften als auch Schülerinnen und Schülern wertvolle Informationen rund um das Thema Impfungen bereitzustellen. Wir haben das Projekt so strukturiert, dass es zwei Hauptbereiche gibt: einen für Lehrkräfte und einen für Schülerinnen und Schüler, um sicherzustellen, dass alle die Informationen erhalten, die für sie am relevantesten sind.

Für Lehrkräfte

In unserem Lehrerbereich finden Sie spezifische Inhalte, die darauf ausgerichtet sind, Ihnen zu zeigen, wie Sie unsere Website effektiv im Unterricht einsetzen können. Hier bieten wir aktuell:

- Anleitungen zur Integration der Website in den Unterricht: Praktische Tipps und Methoden, wie die Inhalte der Website in den regulären Schulunterricht eingebunden werden können.

- Unterrichtsanreize: Vorschläge und Ideen, wie Sie das Thema Impfungen spannend und informativ für Ihre Schüler gestalten können.

Für Schüler/innen

Der Schülerbereich ist darauf ausgelegt, euch direkt anzusprechen und euch zu befähigen, mehr über Impfungen und eure Gesundheit zu erfahren. Hier findet ihr:

- Anleitungen zum Lesen des Impfkalenders: Schritt-für-Schritt-Erklärungen, wie ihr den Impfkalender der STIKO verstehen und nutzen könnt, um über empfohlene Impfungen auf dem Laufenden zu bleiben.

- Hilfestellungen zum Verstehen und Kontrollieren des Impfpasses: Einfache Guides, die euch zeigen, wie ihr euren eigenen Impfpass lesen und überprüfen könnt, was sehr wichtig für eure Gesundheitsvorsorge ist.

Unser Ziel ist es, durch diese speziell aufbereiteten Inhalte sowohl das Verständnis als auch die praktische Anwendung von Wissen über Impfungen zu fördern. Lehrer können dieses Projekt nutzen, um den Unterricht interaktiv und informativ zu gestalten, während Schüler die Möglichkeit bekommen, eigenständig mehr über wichtige Gesundheitsthemen zu lernen.

Wir hoffen, dass dieses Projekt euch dabei unterstützt, informierte Entscheidungen über eure Gesundheit zu treffen und das Thema Impfungen besser zu verstehen. Viel Spaß beim Erkunden und Lernen!

Alles, was du über den STIKO-Impfkalender wissen musst: Dein Leitfaden zu empfohlenen Impfungen

Den aktuellen STIKO-Impfkalender könnt ihr auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) finden und herunterladen. Er ist in der Regel als übersichtliche Tabelle dargestellt.

- Altersgruppe verstehen: Der Impfkalender ist meistens in Spalten unterteilt, die unterschiedliche Altersgruppen repräsentieren (z.B. bei Geburt, 2 Monate, 12 Monate, 15 Monate, usw.). Diese Angaben zeigen, in welchem Alter bestimmte Impfungen empfohlen werden.

- Impfungen identifizieren: In den Zeilen des Kalenders sind die verschiedenen Impfungen aufgeführt. Diese können gegen Krankheiten wie Masern, Mumps, Röteln, HPV und andere sein.

- Empfohlene Zeitpunkte für Impfungen: In den Zellen der Tabelle, wo sich eine Zeile und eine Spalte kreuzen, findet ihr Hinweise darauf, wann eine Impfung laut Empfehlung stattfinden sollte. Manchmal sind mehrere Zeitpunkte für eine Impfung vorgesehen, etwa bei Grundimmunisierungen und Auffrischungen.

- Besondere Hinweise beachten: Achtet auf Fußnoten oder besondere Markierungen im Kalender. Diese können wichtige Informationen über die Impfung enthalten, wie z.B. besondere Empfehlungen für Risikogruppen oder alternative Impfschemata.

Der Kalender gibt auch Auskunft darüber, wann Auffrischimpfungen nötig sind. In einigen Fällen gibt es zudem auch spezielle Empfehlungen für Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, für Schwangere oder für Personen in bestimmten Berufen. Diese sind ebenfalls im Impfkalender vermerkt.

Praktische Tipps:

- Impfpass zur Hand haben: Es ist hilfreich, den Impfpass zur Hand zu haben, während man den Impfkalender studiert, um die eigenen Impfungen mit den Empfehlungen abzugleichen. Eine Anleitung hierzu findest du hier.

- Fragen klären: Bei Unklarheiten oder speziellen Fragen zu Impfungen ist es ratsam, sich an einen Arzt oder eine Ärztin zu wenden. Sie können individuelle Empfehlungen geben, die auf persönlichen Gesundheitsbedingungen oder dem Lebensstil basieren.

Durch das Verstehen des Impfkalenders könnt ihr sicherstellen, dass ihr und eure Familie gut vor Infektionskrankheiten geschützt seid.