Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler!

Wir freuen uns sehr, dass ihr euch entschieden habt, mehr über ein wirklich wichtiges Thema zu erfahren: euren Impfpass! Hier auf unserer Website findet ihr alles, was ihr wissen müsst, um zu verstehen, was Impfungen sind, warum sie so wichtig sind und wie ihr euren eigenen Impfpass lesen und verstehen könnt.

Warum ist euer Impfpass so wichtig?

Euer Impfpass ist wie ein persönliches Gesundheits-Tagebuch, das zeigt, gegen welche Krankheiten ihr geschützt seid. Ärzte und Gesundheitsexperten verwenden ihn, um sicherzustellen, dass ihr alle nötigen Schutzimpfungen habt, die euch vor verschiedenen Krankheiten bewahren können.

Stellt euch vor, euer Impfpass ist wie eine Schutzweste gegen Krankheiten. Jede Impfung, die ihr bekommt, stärkt diese Weste, sodass sie euch besser vor Krankheiten schützen kann.

Denkt daran, euren Impfpass an einem sicheren Ort aufzubewahren und ihn regelmäßig zu überprüfen. Wenn ihr unsicher seid, was die Einträge bedeuten oder wann eure nächste Impfung fällig ist, könnt ihr euch jederzeit auf die noch folgende Anleitung stützen.

Bevor ihr euren Impfpass kontrolliert, ist es eine gute Idee, euch zuerst mit dem aktuellen Impfkalender (Alles, was du über den STIKO-Impfkalender wissen musst: Dein Leitfaden zu empfohlenen Impfungen) der Ständigen Impfkommission (STIKO) vertraut zu machen. Dieser Kalender ist ein wichtiges Werkzeug, das euch zeigt, welche Impfungen ihr in eurem Alter bereits haben solltet und welche eventuell noch ausstehen.

Wichtiger Hinweis: Der Aufbau von Impfausweisen kann je nach Herausgeber leicht unterschiedlich sein und wird zudem regelmäßig aktualisiert. Seid also nicht überrascht, wenn nicht alle Impfpässe gleich aussehen.

Wie kontrolliere ich meinen Impfpass?

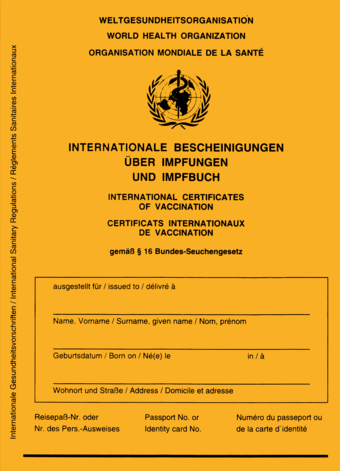

- Impfpass holen: Nehmt euren Impfpass zur Hand, den ihr normalerweise von euren Eltern oder Erziehungsberechtigten bekommt. Schau dir das Deckblatt/ die erste Seite an. Hier sollten dein Name, dein Geburtsdatum und vielleicht ein Foto von dir zu sehen sein. Dies stellt sicher, dass der Impfpass dir gehört.

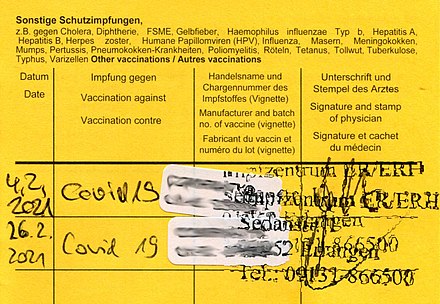

- Vergleichen: Vergleicht die Impfungen in eurem Pass mit denen im Impfkalender. Überprüft, ob ihr alle empfohlenen Impfungen zum richtigen Zeitpunkt erhalten habt. Blättere zu den Seiten mit den Tabellen, die alle deine Impfungen auflisten. Jede Impfung hat ihr eigenes Kästchen oder eine eigene Zeile. Achte auf Folgendes:

- Spalte 1 – Datum der Impfung: Das ist das Datum, an dem du die Impfung erhalten hast.

- Spalte 2 – Name des Impfstoffs: Hier steht, gegen welche Krankheiten du geimpft wurdest.

- Spalte 3 (gegebenenfalls mehrere Spalten) – Krankheiten: Hier werden die Krankheiten und teilweise die Erreger, gegen die geimpft wird, markiert. Zur Vereinfachung sind einige Krankheiten im Impfpass abgekürzt.

- Stempel oder Unterschrift: Jeder Eintrag sollte von einer Ärztin/ einem Arzt oder einer medizinischen Fachkraft bestätigt sein.

- Verstehe die Symbole und Abkürzungen: Manchmal werden medizinische Abkürzungen oder Symbole verwendet, um bestimmte Impfungen zu beschreiben. Viele medizinische Abkürzungen und Symbole sind standardisiert und gut dokumentiert. Eine schnelle Internetrecherche kann oft die Bedeutung klären. Es gibt spezielle medizinische und gesundheitsbezogene Websites, die Abkürzungen und ihre Bedeutungen umfassend erklären.

Super, jetzt weißt du, wie du deinen Impfpass kontrollieren kannst! Dieses Wissen ist essenziell, um sicherzustellen, dass du gegen Krankheiten geschützt bist. Dein Impfpass ist ein wichtiger Begleiter, der dich ein Leben lang schützt. Indem du deinen Impfpass aktuell hältst, schützt du nicht nur dich, sondern auch die Menschen um dich herum.

Denke daran, regelmäßig deinen Impfstatus zu überprüfen, besonders vor Reisen oder öffentlichen Veranstaltungen. Bei Unsicherheiten oder Fragen hilft dir dein Arzt gerne weiter.

Bleibe informiert und proaktiv bei deiner Gesundheitsvorsorge – dein Impfpass ist der Schlüssel dazu.

Abbildungsnachweis:

Abb. 1: Wikipedia: Impfausweis (2024). International anerkannter deutschsprachiger Impfausweis. Online: https://de.wikipedia.org/wiki/Impfausweis Lizenz: Gemeinfrei. Letzter Aufruf: 21.05.2024.

Abb. 2: Gemeinfrei, Abbildung aufrufbar unter: https://pixabay.com/de/illustrations/impfen-virus-corona-coronavirus-6154470 Letzter Aufruf: 29.05.24.

Abb. 3: Wikipedia: Impfausweis (2024). Analoge Impfdokumentation über eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Online: https://de.wikipedia.org/wiki/Impfausweis Lizenz: CC BY-SA 4.0. Letzter Aufruf: 21.05.2024.